身に着ける衣類、家具、そして小物たち......。身近に存在する革に関するモノコトを、革を愛し、ふだんのライフワークとしている人に聞く。日本の革の魅力って、ずばり何ですか?

埼玉県草加市がレザータウンとして歩み始めたのは1935年頃。東京に程近く、水源が豊富であることから、東京・荒川区のタンナーが進出してきたのだという。当時の皮革産業は、軍需産業として発展を遂げていた時代。草加市は皮革産業を興すうえで、まさに最適な土地だった。その後も草加市の皮革産業は成長を続け、1952年に皮革染色仕上げを主に担う「伊藤産業」が設立される。この伊藤産業が得意とするのはソフトレザー。平たくいうと、手袋や衣類などに使われる「柔らかい革」である。創業時から一貫するソフトレザーへのこだわり、ソフトレザーで取り組むチャレンジなど、社長の伊藤達雄さんに話を伺った。

研究者を志望した学生時代、祖父の言葉で革の世界へ

伊藤さんが家業である伊藤産業へ入社したのは1978年、26歳の時だ。しかし実は伊藤さん、もともと会社を継ぐつもりはなかったのだという。

「私は大学で化学を専攻していて、いずれは薬品開発の研究者になりたいと考えていました。ただ大学卒業直前、創業者である祖父(伊藤清さん)に、何冊かのノートを見せられたんです。それは祖父が皮革製造工場で修行していた頃に書いた膨大なメモ。革を鞣す際の薬品の特徴や配合についてなど、丁寧な字でびっしり記されていたんです。そして『革をつくるには化学の知識が必要だ。しかし理論だけで上手くいくものではない。大変だがやりがいもある。達雄、革の世界に入ってみないか』と言われて。それで会社を継ぐ決意を固めました。まさに人生の分岐点ですね」

大学卒業後、伊藤さんは革の研究を行うべく、東京水産大学(現・東京海洋大学)水産製造学科で革の鞣し技術などを教える教授に研究生として師事。その後、同大学の大学院に入学し、修士号を取得する。「皮革とコラーゲン」をテーマに、計4年間みっちりと鞣しのメカニズムの研究に打ち込んだ。そして満を持して伊藤産業へ入社するも、すぐさま伊藤さんに痛ましい事実が突きつけられる。

「2代目の父(伊藤繁雄さん)が1984年に亡くなり、その翌年に祖父を亡くしたんです。祖父が言った通り、革づくりは理論だけでは通用しません。だからこそ現場で祖父や父から学んでいきたかったのですが、闘病生活に入ってしまったため、教わった時間はほんのわずか。父が最後に残した『いいものをつくれ』という言葉は、ずっと大切にしています」

創業時より培ったソフトレザーの技術を武器にする

3代目として代表に就任したのは、若干32歳の時。専務や工場長など、頼れるスタッフのサポートを受け、懸命に仕事に取り組んだ。

「伊藤産業の原点は、祖父が始めた手袋用の鹿革。1970年頃のゴルフブームの到来を機に、父の代でゴルフ用手袋の革の生産が中心となりました。有名なプロゴルファーが愛用する手袋の素材も、うちでつくっていたんですよ。扱う革が鹿から羊に変わったのもこの頃。ゴルフ用の手袋には、耐久性、耐水性、薄さ、フィット感が必要なので、それにはエチオピアンシープがもっとも適していたんです。そして私の代になり、主力はファッション路線のドレス手袋へ。革はより柔らかな風合いのラムが増えていきました。同じ手袋といえど、用途に応じて重要視される機能性やファッション性が異なりますので、革も使い分けなければなりません。常に意識しているのは、使い手の身になった素材づくりです」

伊藤産業では革の販売は行っておらず、問屋やメーカーからの委託加工がほとんど。海外で脱毛・石灰漬けなどの準備作業が済んだ皮が届き、オーダーに合わせて鞣し、染色、乾燥、塗装、アイロンといった工程を行っていく。

「委託加工が主である以上、技術の向上は必要不可欠です。『伊藤産業に頼めばこんな染色もできる、品質管理も徹底している』と感じてもらえるように。うちの強みは創業時より培ってきたソフトレザーの鞣し、染色、仕上げの技術です。問屋さんから届く革は、上質なものばかりではありません。しかし、どんな状態でもマイナス面を技術でカバーし、革のポテンシャルをしっかり活かす。塗装作業ひとつとっても、ただ塗ればいいというわけではないんです。濃い顔料を1〜2回の吹き付けで済ませると、マットで硬質な仕上がりになります。だから顔料を薄く、4〜5回吹き付ける。回数を重ねることで、透明感やソフトなタッチ感が生まれ、革全体の色合いが均一になっていくんですよ。手間はかかりますが、これが私たちの仕事なんです」

大学院で研究した鞣しの技術を、新しい革づくりに生かす

伊藤さんは東京水産大学で革の研究を行っている。そこで得た知識は、主にどの工程で生かされているのだろう。

「鞣しの工程ですね。それは2009年より行なっているエコレザーの製造にもつながっています。エコレザーは環境に配慮した革ことです。私たちなら、環境に負荷をかけない薬品を使って鞣しや染色仕上げを行う、ということになります。鞣しの仕組みを端的にご説明すると、まず、劣化が進行する前に生皮のコラーゲン繊維に鞣し剤を結合させ、耐熱性や耐久性を高めます。一般的なクロム鞣しでは、鞣し剤として塩基性硫酸クロムが使用されています。しかし塩基性硫酸クロムを使わずとも、鞣しは行える。私は皮革のコラーゲンを研究していましたから、『どんな薬品を使えば環境に負担をかけないか』が薬品屋さんとの話で判断できるんですよ。エコレザーの製造開始と同時期に、革の洗浄や染色に使うステンレスドラムも導入しました。ステンレスドラムならば水の温度・pH・時間・回転のコントロールが可能となります。エコレザーには厳密な基準があるので、ステンレスドラムの方が都合がいいんですね。とはいえ木製ドラムも現役なので、革や染色する色に応じて使い分けています」

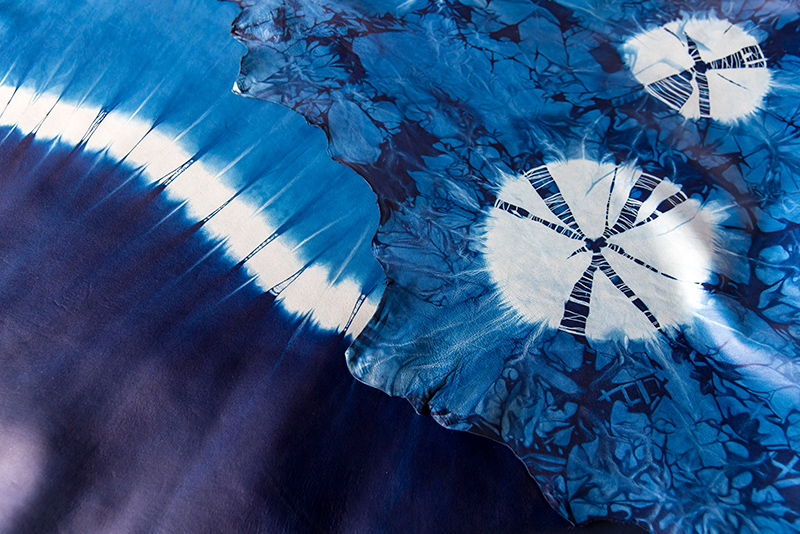

近年、取り組んでいるという本藍染めの革にも、伊藤さんの高い見識が生かされている。本藍が美しく染まる革をつくるため、鞣しや加脂の工程で柔軟性を与えるなど、高度な技術が要されるのだ。

「理論だけで太刀打ちできないのが革づくり。だから、トライ&エラーの繰り返しです。ただ、その前提として知見が重要であることは間違いありません。手袋をしたままスマートフォンを操作できる革や、水洗いができる革など、機能性の高い革づくりにも知識は役立っています。コロナ禍をふまえ、いま検討しているのは抗菌性のある革の開発。時代にマッチした機能性が、革にも求められているのだと感じています。とはいえいま一番つくりたいのは、余分な薬品を使わないナチュラルな革なんですよ。環境への配慮、素材としての使いやすさといった人に優しい革づくりは、SDGsの観点からも皮革産業全体で考えていかなければならないことだと思っています。ジャパンブルーの象徴にもなっている本藍で染めた革もそうした表現方法のひとつです」

皮革産業の未来を見据え、草加から動き出す

後継者不足に頭を悩ませるタンナーも多いが、伊藤産業では伊藤さんの息子、伊藤公則さんも働いている。最後に伊藤産業の未来について聞いた。

「息子には山梨県の伝統的工芸品、甲州印伝に使う鹿革の製造を任せているんです。甲州印伝とは鹿革に漆で細やかな模様を施したもの。祖父の代からずっとお世話になっているんですよ。私の代までは委託加工の会社として技術を売ってきましたが、息子の代になったら、祖父が扱ってきた鹿革に特化してもいいし、自社で原皮を仕入れ、革の製造・販売を行ってもいい。きっとオリジナリティをより強く押し出した展開をしていくのだと思います。時代とともに、革づくりは変わっていきます。そして、私どもが拠点を構える草加には、革製品をつくる若い職人さんも数多く集まっています。草加の仲間たちと一緒に、この街から革の魅力をどんどん発信していきたいですね」