命を無駄にしないための共創から誕生したブーツ

株式会社 オールマイティ × Cosmic Design Works

牛や馬だけでなく害獣として駆除された野生動物の本革も製造している株式会社 オールマイティ(以下、オールマイティ)。会長の水瀬隆行さん(以下、水瀬会長)は、これまでの経験を活かしつつ、淡路島で捕獲されたイノシシレザーの開発に成功した。この革をベースにブーツをつくったのが、淡路島で農業に従事するかたわら靴職人としても活動している丸山貴之さん(以下、丸山さん)。現在、Cosmic Design Works(コズミックデザインワークス)という名称でブランド「il cielo」(イルチェーロ)を運営している。今回は、そんなふたりにものづくりへの熱い思いを語っていただいた。

生きた証がそのまま残るワイルドなイノシシ革

おふたりの出会いのきっかけは?

丸山さん

時期としては2022年です。僕は以前、東京で靴職人をしていたのですが、引退後に淡路島に移住して、農家さんのもとで働きつつ、害獣である鹿の捕獲と解体を手伝うようになったんです。そのときに排出される皮の有効活用を考えていろいろなタンナーさんをあたったところ、オールマイティの水瀬会長と出会いました。持ち込みのなめしは厳しいと聞いていたのですが、快く一枚からOKしていただきました。

水瀬会長は、丸山さんの注文を受ける以前からイノシシの革をなめしていらしたのでしょうか。

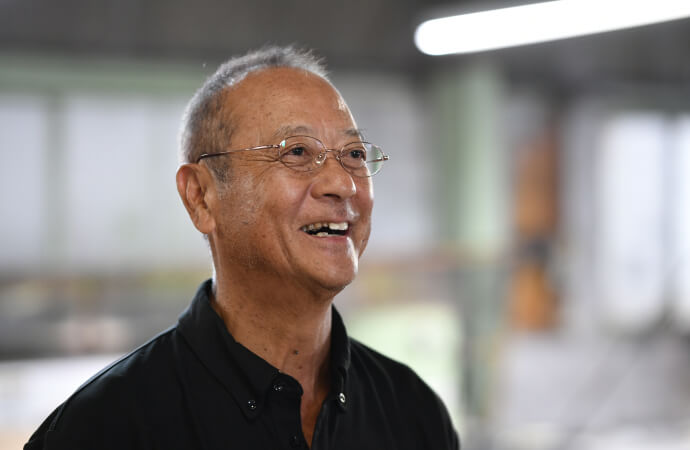

革づくりに情熱を注ぐ水瀬会長。言葉の端々に職人としてのプライドがにじむ。

水瀬会長

そうですね。イノシシの革でビジネスができるようになるまで3年、丸山さんから相談を受けて完成させるまで約2年かかっています。

丸山さん

じつは、水瀬会長にお会いする前に何軒かタンナーさんを回ったのですが、完成度に満足できなくて。オールマイティさんはこれまでのアドバンテージがあるので、なめしのクオリティが違いましたね。それから月1で工場に来て、話をしながら革をつくりました。

丸山さんは具体的に、どのようなリクエストをされたのでしょうか。

丸山さん

まずは、靴にしたときにかたちを保持できる革です。ある程度の厚みはありつつ、同時に柔軟性も必要でした。プラス、独特のシボ感を出してほしかったので、タイコで空打ちしてもらっています。

水瀬会長

簡単そうに話すけど、型を崩さず、厚みがあるままやわらかくして、それからシボを出せと。いうたら無茶苦茶ですよ。全部相反しとる(笑)。

メーカーやデザイナーのリクエストに応える妥協しない革づくりが信条。

丸山さん

靴に使う革はそういうものなんですよ(笑)。

水瀬会長

わかっとるよ。だから、相反することを実現するためにしっかりなめして、物性的にやわらかくしたわけです。そうしたら、靴にしたときにシャキッとする。

イノシシの革の製造工程で大変なことは?

水瀬会長

脂の処理ですね。イノシシ、とくにオスは夏と冬とでヨロイ(肩回り)に蓄える脂の量が全然違うんです。冬場のオスのイノシシは脂でヨロイが硬くなっていて、猟師さんは「散弾銃の弾が跳ね返る」と言うてました。私は冬場のオスをどうにかしようとして、えらい時間がかかった。いろいろ試して、最終的には70キロ未満であればマシンで漉く工程を省いてもタンニンの入るなめしができるようになったんです。

なめし方にコツがあるのでしょうか。

水瀬会長

もう単純です。たくさんのタンニンを、時間をかけて丁寧に入れているだけです。ピットに漬け込んだなめしに近づけるよう工夫しています。私はコストを気にせず、出来上がってから単価を考えるから、皆が聞いたらひっくり返るような値段の薬品を平気で大量に使います。いい材料を使えばいい革になる。原理原則はそこです。あとは、脂を抜くのに活性剤を数回に分けて使っているのがコツですわ。

イノシシの革の特徴、魅力は?

生きた証であるキズを残した独特なニュアンスの「ワイルドレザー」。

水瀬会長

生きた証がそのまま残っていることですね。要するに、荒々しいキズがある。自然の中で生きてきたから、銀先の表面が強い。ワイルドボア言うだけあって、ワイルドで独特なニュアンスです。それもあって、今回は「ワイルドレザー」と命名しました。

「生きた証」という言葉が出ましたが、丸山さんはイノシシの捕獲や解体に関わっている分、命を有効に使いたいという思いが強いのでは?

丸山さん

そうですね。実際、革製品をつくる人間として、動物の命をいただくところからかかわっている人はまずいないと思います。僕は実際に生きている動物を仕留め、解体する作業もしているので、無駄なく使いたいという思いがあって。水瀬会長もこういう話に共感してくださるので、ものづくりがしやすかったです。

ものづくりには顔を合わせたコミュニケーションが必要

丸山さんは、移住後に靴職人として再スタートを切った格好となりますね。

丸山さん

正直、復帰するつもりはまったくありませんでした。たまたま淡路島で害獣駆除に携わり、僕が地域の人たちの役に立てる方法を考えた結果、今までのスキルを活かして靴をつくることが一番自然なのかなと。それと、水瀬会長がつくったワイルドレザーからインスピレーションを得たことも大きかったですね。ちなみにいまは、靴をつくる際に出る端切れを無駄にせず、小物づくりに使っています。

ワイルドレザーを使った「ワイルドボア 3アイレット チャッカブーツ」の製造工程上のポイントは?

機能性とデザイン性を両立させた「ワイルドボア 3アイレット チャッカブーツ」

丸山さん

命をいただいているという意味で、やはり歩留まりは意識しました。あと、靴の構造上問題のない部分であれば、デザインの一部としてキズのある部分を使っています。自分で履いてバイクに乗ったりしているのですが、型崩れせず、銀浮きもしません。修理できるマッケイ製法なので、日々のお手入れを欠かさなければ、長く履いていただけるはずです。また、トレンドに左右されぬよう、デザインはシンプルにしました。

履き心地を向上するための工夫を教えてください。

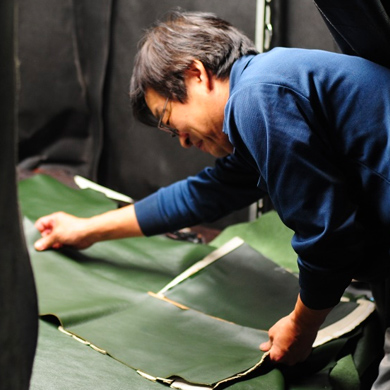

かつて津久井玲子さんに師事した丸山さん。職人としてのキャリアは20年を超える。

丸山さん

以前使っていた木型を全面的に修正して、親指側がストレートな内振りの木型にしました。通常、ドレスシューズは中底の親指側が内側に入っているものが多いのですが、スニーカーはだいたい内振りなんです。また、土踏まず側をホールドするためにロングカウンターという芯を入れたので、履いた時に背筋が伸び、背が高くなるような感覚になります。絞るところは絞りつつ、ボールガウス(足囲とも言う。ボールジョイントと甲を結んだ甲周りの寸法のこと。)からつま先にかけてはゆったりした設計なので、履きやすいと思います。

靴職人として技術の粋を集約したような印象をうけます。

丸山さん

ただ、靴の場合は、同じ人でも左右でサイズが違うこともありますし、1ミリの違いでフィッティングに変化のある世界だから、難しさはありますけどね。車や時計であれば、お金を出せばいくらでも高級品を手に入れられますが、靴は自分で良し悪しを判断する目がないと良いものが手に入らない。そういう面は確実にあります。

水瀬会長は完成した靴をご覧になって、どういう感想を抱きましたか。

水瀬会長

ようできていると思いました。むちゃくちゃ綺麗に仕上がっとる。人に訴えるものがどんと、靴の顔に出ていますね。

力を合わせて革づくりを進めた甲斐がありましたね。

「顔を合わせてコミュニケーションをすることが大事」と口をそろえるふたり。

丸山さん

水瀬会長は、革づくりにおいてまったく妥協をしないんです。何かしらリクエストをしたときの引き出しも驚くほど多いです。

水瀬会長

うちは「一枚からオリジナルの革をつくります」と謳うてるから、引き出しはないとな。あとは、コミュニケーションがしっかりできれば、たとえ時間はかかってもええ革ができるということやね。

丸山さん

実際、足を運ばなくてもコミュニケーションを取る手段はありますが、顔を合わせ、意見を言い合わないと信頼関係は築けないし、思いも伝わらない気がしますね。あと、その場でやり取りをすればすぐに解決できることも多いですから。

水瀬会長

最終的にその人の求めるものがわからなければ、革づくりのゴールが見えんわけです。だから話をする。話して、つくって、見てもらって、要望を聞く。それを繰り返せば、相手の求めている革、つまりは答えが見えてくるじゃないですか。正直、一発目の革がうまくいくことはほとんどないです。ただ、メーカーさんやデザイナーさんにはそこで妥協をしてほしくない。満足した革素材でものをつくらないと、お客さんに訴えるものがないから。何が一番大切かって、やっぱり人と人のコミュニケーションですわ。